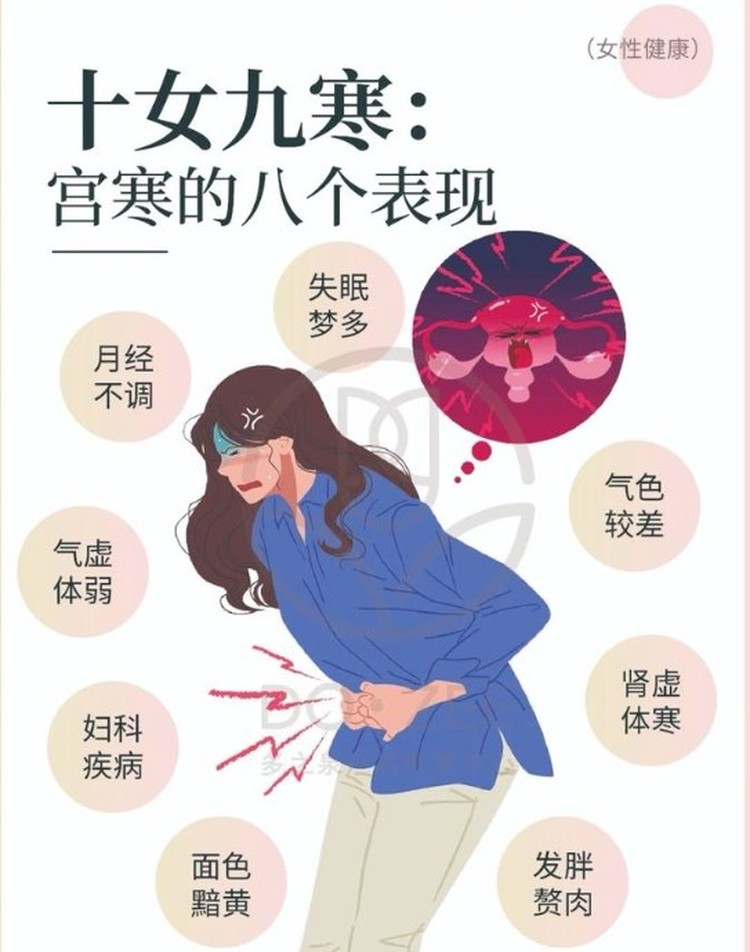

宫寒的危害!

在中医理论中,“宫寒”是指子宫(胞宫)受寒邪侵袭或阳气不足,导致气血运行不畅、功能失调的一种病理状态。虽然“宫寒”并非现代医学的明确疾病概念,但根据中医临床经验,长期宫寒可能对女性健康产生以下潜在影响:

一、常见危害 月经不调 表现:经期推迟、经血量少、颜色暗紫或有血块。 原因:寒凝血瘀,气血运行受阻。 痛经 表现:经期小腹冷痛,热敷可缓解,严重时伴有恶心、冷汗。 原因:寒凝胞宫,不通则痛。 生育能力下降 表现:受孕困难、易流产(中医认为宫寒可能影响胚胎着床)。 原因:胞宫失于温煦,气血不足难以滋养胎元。 妇科炎症反复 表现:慢性盆腔炎、阴道炎等迁延不愈。 原因:阳气不足,抵抗力下降,湿寒环境易滋生病理产物。 体质虚弱 表现:畏寒怕冷、手脚冰凉、腰膝酸软、疲劳乏力。 原因:肾阳不足,全身温煦功能减弱。

二、其他关联影响 皮肤问题:面色苍白或暗沉、长斑、黑眼圈(气血瘀滞导致)。 情绪波动:易焦虑、抑郁(肝气郁结与寒凝相关)。 代谢减缓:肥胖、水肿(阳虚水湿运化不利)。

三、注意事项 个体差异:中医辨证需结合全身症状,并非所有妇科问题均由宫寒引起。 西医鉴别:如长期不适,需排查器质性疾病(如子宫内膜异位症、多囊卵巢综合征等)。 调理建议: 避免生冷饮食、注意腰腹保暖。 适度运动(如八段锦、瑜伽、慢跑)促进气血循环。 中医调理:艾灸关元穴、三阴交;服用温经散寒药材(需专业医师指导)。 若症状持续或加重,建议咨询中医师进行体质辨证,结合现代医学检查明确病因,避免延误治疗。

发现更多精彩